近日,海油工程設計院自主設計的5萬方全潛式深遠海智能漁業平臺方案成功通過中國船級社AIP(原則性批準)認證,成為國內首個獲此認證的全潛式深遠海智能漁業平臺設計方案。這標志著我國在深遠海智能漁業裝備設計領域取得重要突破,對推動海洋經濟立體式發展具有重要示范意義。

在我國漁業養殖領域,傳統近海養殖長期受限于水域空間不足、污染風險累積等發展瓶頸。與之相比,深遠海養殖具有立體養殖空間開闊、水質優良和海洋環境穩定等顯著優勢,成為破解產業困局的戰略方向。

全潛式深遠海智能漁業平臺是一種用于深遠海養殖的先進裝備,創新融合全潛式結構設計與智能化養殖系統。該平臺不僅能夠適應復雜海況,還構建起高效環保的可持續養殖模式,推動漁業從近海淺水區向深遠海深水區拓展。

值得注意的是,深遠海養殖面臨強風浪、急水流等極端海況的嚴峻挑戰,對裝備的安全性和環境適應性提出了極高要求。項目團隊開展多維度技術攻關,圍繞網箱基礎性能、錨泊系統動力學、抗風浪網衣結構等核心技術,累計完成200余次水池模型試驗和10輪技術方案迭代論證,成功研制出具備60米水深環境下抵御17級超強臺風能力的全潛式養殖裝備,為我國深遠海漁業規模化、集約化、智能化發展奠定裝備基礎。

研發團隊以新質生產力為導向,在設計階段推進平臺智能化升級,集成遠程投喂、水下環境監測、機器人洗網等多功能智能系統。養殖人員可通過移動端遠程監測魚類生長狀態,實時讀取水體溫度等數據,構建起數據驅動的精準養殖模式,有效提升魚類存活率與生長效率。

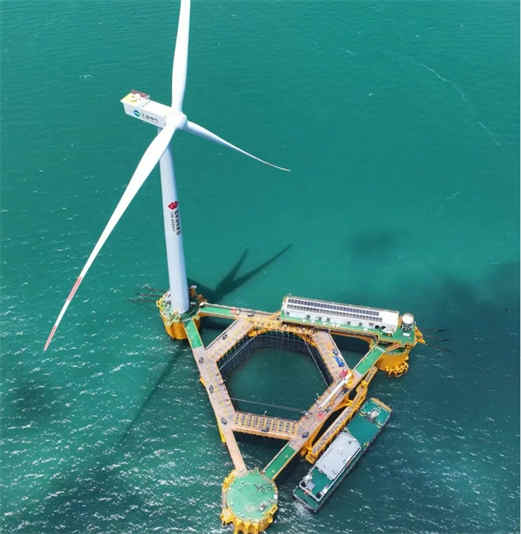

目前,該設計方案已成功應用于全球首個深遠海浮式風電與養殖一體化設計項目——"國能共享號"平臺。該平臺主要由"漂浮式風機+養殖網箱"組成,平臺設計吃水14米,養殖水體約10000立方米,具備5萬尾深海魚類的養殖能力,相當于近岸17萬平方米魚塘的產量,較傳統近岸養殖模式產量提升超兩倍。

在能源供給方面,平臺在滿載負荷發電狀態下每小時可發電4000千瓦時,單日滿負荷運轉可發電96000千瓦時,相當于4.25萬人一天的生活用電需求。這一創新設計實現了海洋漁業與清潔能源產業的協同發展,為深遠海綜合開發利用提供了中國方案。